ぱぱちゃこです!

このブログではパパママに役立つカブトムシ・クワガタ飼育情報などをまとめています。

卵何匹産んでるかな?!

そろそろ卵を取り出してみよう!

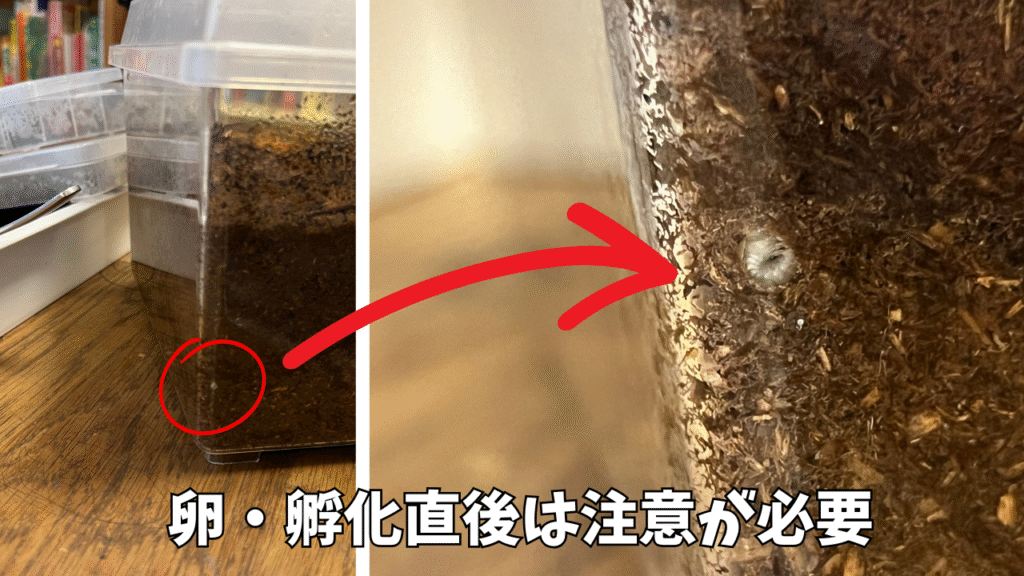

カブトムシは、”卵”、”孵化直後”が一番死亡率が高いので注意が必要です。

ここを乗り越えれば、あとは定期的なマット交換でほぼ成虫まで育てられます!

今回は、”カブトムシが卵を産んだらやる事”について説明します。

作業は子どもと一緒に楽しめます!

卵が産まれてからの流れ

流れはこんな感じです。

- ステップ1飼育ケースから卵・幼虫を取り出す

- ステップ2一定の大きさになるまで見守る

- ステップ3成長した個体から大きい容器へ

飼育ケースから卵・幼虫を取り出す

まずタイミングを考えて、飼育ケースから卵を取り出します。

取り出すタイミング

卵を取り出すのは、”交尾済みのメスを『産卵セット』に入れてから1ヶ月半~2ヶ月後 ”が目安とされていますが、タイミングには注意が必要です。

カブトムシ100匹飼いたい!

そんなにたくさん飼えないよ!

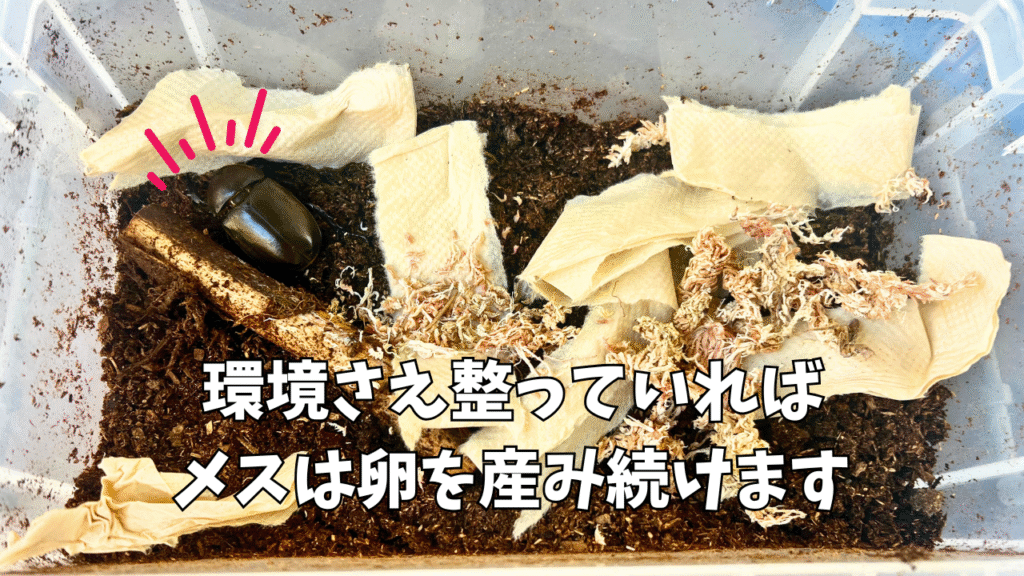

責任を持って飼育できる数だけ産んでもらい、充分な数が確保出来たら、メスが卵を産まない環境(昆虫ペレットなど)で飼うようにしましょう。

取り出すタイミングが遅いと、卵を産み過ぎてしまう事があります。

卵を産んだメスは激しく体力を消耗するため、程なくして寿命を迎えます。

お疲れさまでした…

取り出し方法

必要なもの

- 産卵セットの中身を取り出すための容器(タライやビニールシート等)

- スプーン(使い捨てスプーン等)

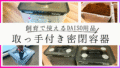

- 卵、幼虫を入れる容器

手順

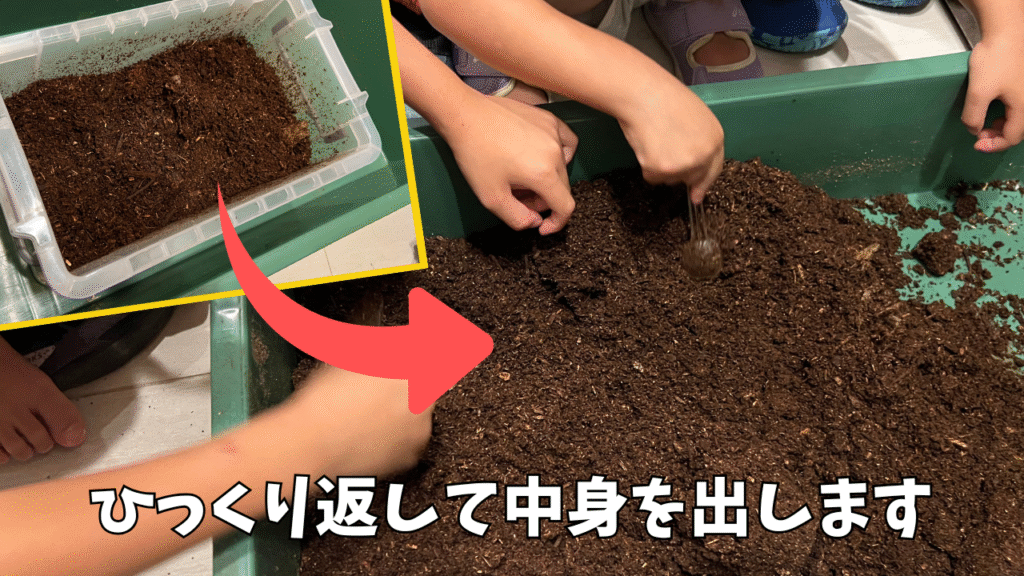

- 1産卵セットをひっくり返して中身を全て取り出す

- 2卵・幼虫を探す

- 3卵・幼虫の数を確認する

ステップ1 産卵セットをひっくり返して中身を全て出す

タライやビニールシート等の上で産卵セットをひっくり返し、飼育容器の中身を全て出します。

飼育容器の発酵マットをスプーンで掘って卵・幼虫を探し出そうとすると、誤って潰したり傷付ける可能性があります。

| 価格:2564円 |

ステップ2 卵・幼虫を探す

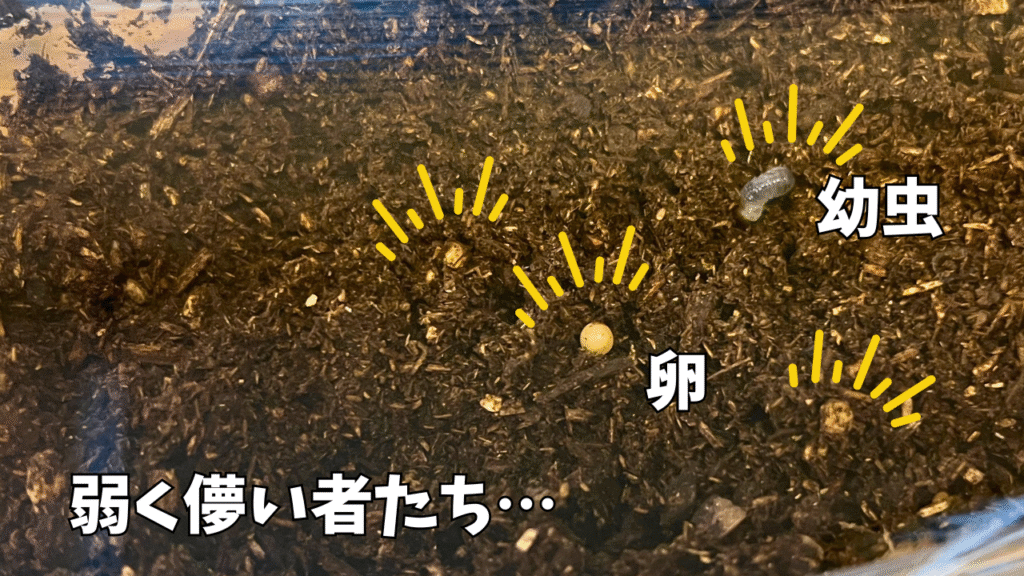

卵、幼虫はデリケートな存在です。

スプーンを使って土ごと優しくすくって取り出しましょう。

ダマ(小さな塊)になっている発酵マットも、優しく崩して探します。

ステップ3 卵・幼虫の数を確認する

どれぐらい産んだか数を数えてみましょう!

欲しい数に足りない場合は、「産卵セット」を組み直して、メスに引き続き卵を産んでもらいます。

ポイント

- 小さい卵と幼虫の見落としに注意

- 素手で触らず、スプーンを使ってすくう

卵、幼虫は小さいのでよく探しましょう。

幼虫を素手で触ると手に付着している雑菌が原因で死んでしまうことがあります。

| ミタニ 虫スプーン 小 昆虫 幼虫 割り出し クワガタ 菌糸瓶 関東当日便 価格:577円~ |

「一定の大きさ」になるまで見守る

卵から孵化した幼虫は、発酵マットを食べて成長していきます。

なので、また発酵マットへ入れて飼育すれば良いのですが、”卵、孵化直後の幼虫”は死亡率が高い”ので、「一定の大きさ」になるまで「成長過程を見守れる様な環境」で管理するのがオススメです。

無精卵、水分不足、温度変化、マットの劣化…

孵化しない原因は色々とあります。

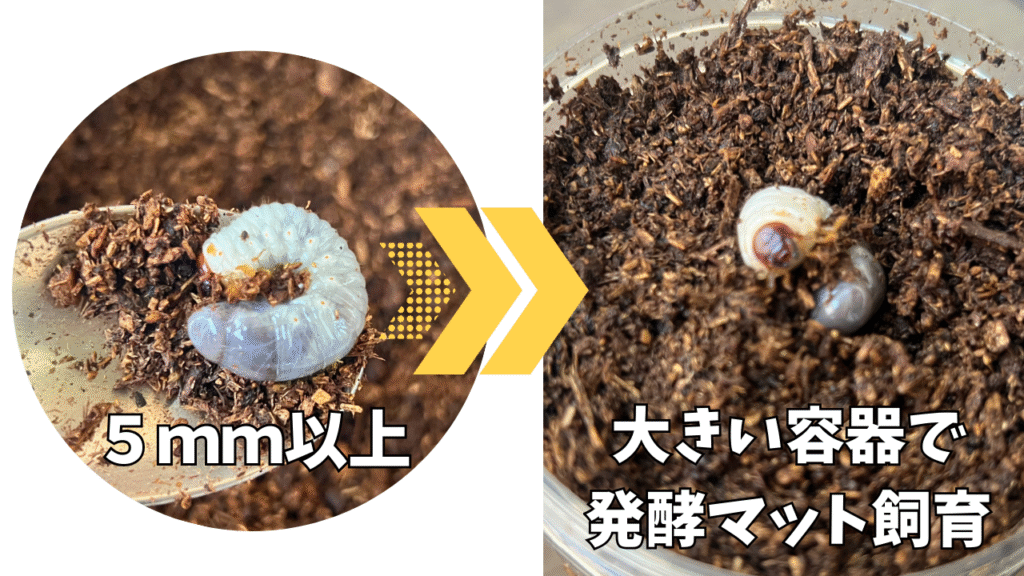

「一定の大きさ」とは?

ここで言う「一定の大きさ」とは「頭の大きさが5mm以上」です!

「頭の大きさが5mm以上」=「1回脱皮した」=「死亡率が高い時期を乗り越えた!」

…と大雑把ではありますが判断出来ます。

成長の見守り方

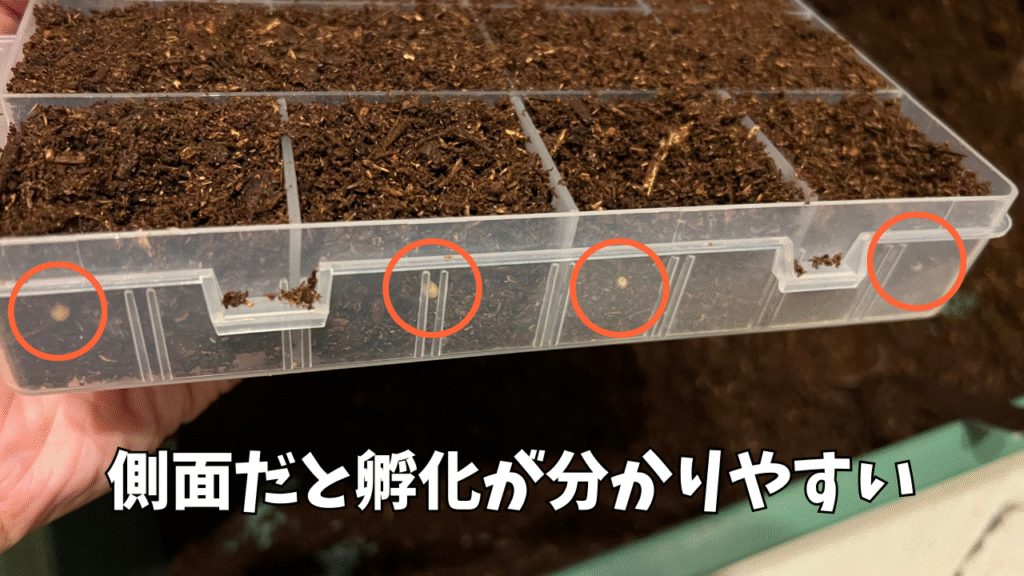

卵、頭の大きさが5mm未満のカブトムシは、「プリンカップ」、「仕分けケース」の様な小さい容器に入れて成長を見守ります(容量は90mlほどで充分です)。

大きい容器に複数匹入れて成長を待っても良いのですが、1匹ずつ管理した方が確認がしやすいためオススメです。

産卵させた時と同様に、ガス抜き・加湿を適度に施した発酵マットに入れます(※産卵に使ったマットをそのまま使ってもOK)。

容器は密閉するとカブトムシが呼吸出来なくなるので、空気穴を必ず確保して下さい。

発酵マットが乾いてきたら霧吹きで加湿し、頭の大きさが5mm以上になるまで2週間ほど様子を見ます。

幼虫の頭の大きさが、5mm以上になれば”見守り終了”です。

| プリンカップ 小 約85ml×100個(DT81−90TC) カブトムシ クワガタ 卵 幼虫 繁殖 関東当日便 価格:2500円 |

ちなみに、卵は容器の側面に入れておくと孵化が確認しやすいです。

側面から卵が消えていれば孵化し、内側に潜っていったという事になります。

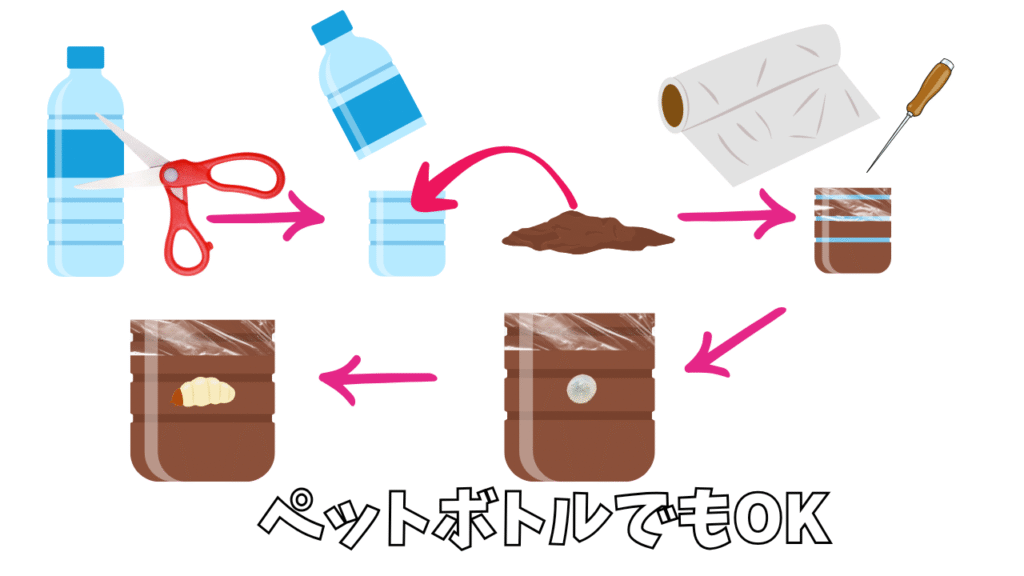

一時保管容器はペットボトルで代用可能

手元に使えそうな容器が無い場合、ペットボトルで代用出来ます。

ペットボトルの底を切って発酵マットを入れ、数カ所小さい穴を空けたサランラップで蓋をすれば完成です。

成長した個体から大きい容器へ

頭の大きさが5mm以上になったら、1匹1L以上の発酵マットで飼育します。

ここからは数週間ごとの湿度チェックと、3ヵ月に一度を目安に発酵マットを交換して飼育していきます。

ここまで来たら蛹になる頃まで、あまり手が掛かりません。

コメント